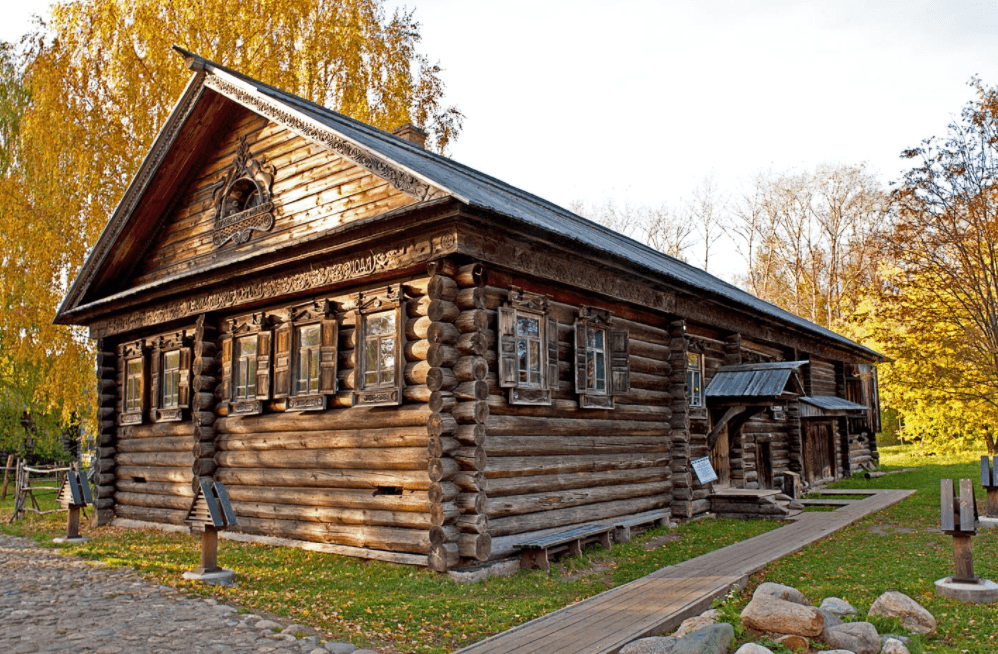

В крестьянской избе (XVIII или XIX века).

Жилища крестьян на всем пространстве России, отличаются одним и тем же характером. Большая часть селений представляют довольно правильный четырехугольник. В небольших деревнях только одна улица. В многолюдных селениях, кроме главной улицы, есть несколько поперечных, пересекающих большую под прямым углом. Усадьба крестьянина занимает четырехугольную площадь, продолговатую.

Главное строение − изба. В одну линию с нею идут ворота. Изба состоит у крестьян, сколько−нибудь зажиточных, и особенно в северных великороссийских губерниях, изобилующих лесом, из двух построек, соединенных холодными сенями. В одной избе, выходящей на улицу, живет крестьянин со своей семьей. В другой − он иногда живет летом; зимой же она служит клетью, чуланом, в котором хранится имущество. Часто в ней нет печки. Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения.

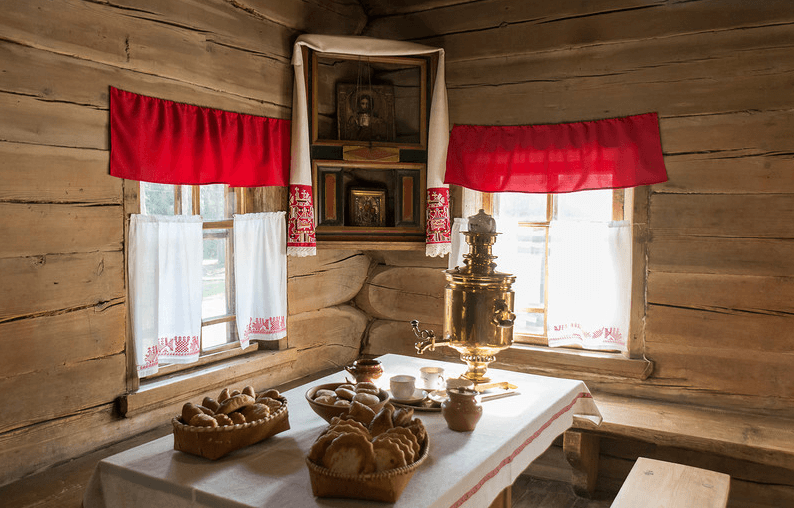

Чаще всего в избе была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Первое, что встречает нас у избы − это крыльцо. Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря уникальной архитектуре фасада, весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Для того, чтобы сохранить в доме максимальное количество тепла, от печи владельцы отделяли жилую зону от улицы. Сени − это именно то пространство, которое сразу же видели гости при входе в избу. Кроме сохранения тепла сени также использовались для хранения коромысла и других нужных вещей. Именно здесь многие делали чуланы для продуктов. По многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

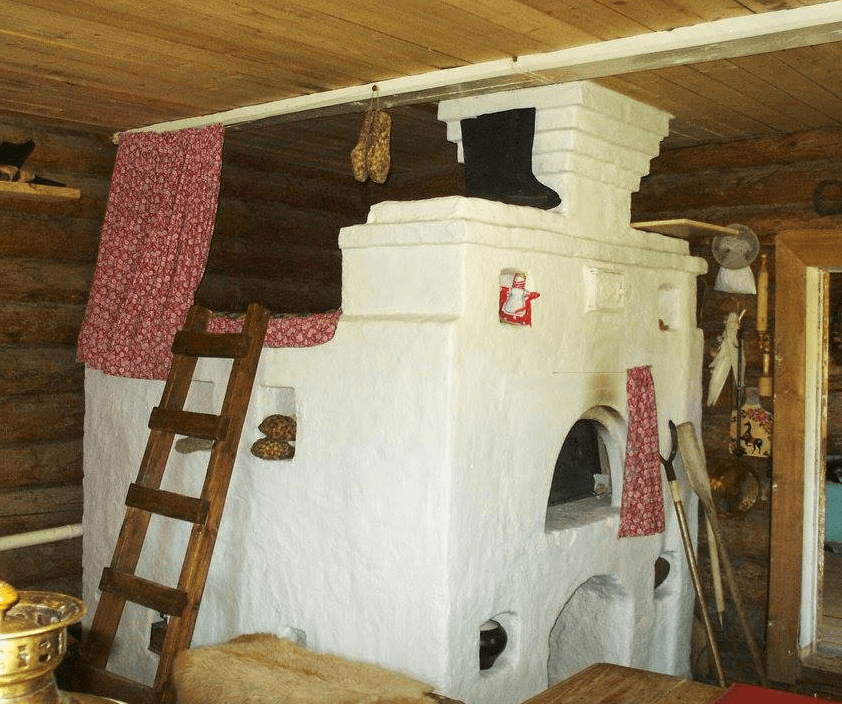

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

За печью находился − печной угол. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи, потому иногда его называли "бабий угол". Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол. Здесь женщины стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. Вышивка, шитьё, роспись − это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин того времени.

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с XIX века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. В её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют "коник". Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы. На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол был важным в женской судьбе пространство, поскольку именно из−за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться с мамой жениха и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Красный угол − самый светлый и важный угол, поскольку именно его считали священным местом в доме. По традиции при строительстве ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна образуют угол, таким образом свет падает, делая угол самым светлым местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах − лики предков. Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

Крестьянская изба XVIII–XIX веков — это традиционное русское жилое строение, которое было характерно для большинства деревень на территории России. В те времена жизнь крестьян была тесно связана с землёй, погодой и трудом, а их жилища отражали образ жизни, уклад, верования и обычаи народа.

Теоретическая часть

Русская изба строилась из дерева, так как дерево было самым доступным строительным материалом, особенно в северных регионах. Дома возводились из брёвен — чаще всего использовали сосну или ель. Фундамент избы немного заглублялся под землю, что придавало прочность строению и помогало сохранять тепло зимой.

Изба состояла из нескольких основных частей: сама жилая комната, сени, клеть и крыльцо. Часто изба делилась на два помещения, соединённых холодными сенями. Зимой семья жила в тёплой части, а в другой располагался чулан (клеть) — место для хранения вещей. Внутри дома пространство делилось на разные углы: красный угол, мужской, женский и печной.

Основные части крестьянской избы

1. Крыльцо

Это было первое, что видел человек, подходя к дому. Крыльцо могло быть простым или богато украшенным резьбой. Особенно красивыми были крыльца на севере и юге России. По вечерам на крыльце собиралась семья, соседи, пели песни, отдыхали после работы.

2. Сени

Это небольшое холодное помещение между улицей и жилой частью избы. Оно защищало от холода, сквозняка и служило местом хранения бытовых вещей: коромысел, вёдер, корзин. В сенях было принято кланяться, проходя высокий порог — это считалось уважением к дому.

3. Жилая комната — изба

Главная часть дома, обычно одна большая комната. Центральным элементом здесь была печь. Она не только обогревала дом, но и служила для приготовления пищи, сна, отдыха, иногда даже парились в ней.

4. Печь

Русская печь — это сердце избы. На ней готовили, грелись, сушили вещи, лечили болезни. Печь делали из кирпича или глины, белили. У неё были заслонки, ниши и ступеньки для подъёма наверх. Наверху можно было спать. За печью находился печной угол, отделённый занавеской — место для женщин.

5. Печной угол (женский угол)

Женское пространство — здесь хозяйка дома готовила, шила, вышивала, стирала бельё, лечила детей. Сюда не заходили мужчины. Этот угол давал женщине уединение и считался очень важным в доме. Во время старинных свадебных обрядов именно из этого угла выходила невеста.

6. Мужской угол – "коник"

Располагался справа от входа. Там стояла широкая лавка со спинкой, вырезанной в виде конской головы. Мужчины там чинили обувь, плели корзины, занимались хозяйственной работой. Это было место общения с гостями−мужчинами.

7. Красный угол

Самый светлый и важный угол избы, всегда находился с восточной стороны. Там висели иконы, украшенные рушниками — традиционными полотенцами, а также мог быть семейный иконостас. Под иконами часто хранили хлеб. За столом под красным углом принимали гостей, ели.

8. Мебель

В избе были лавки — как неподвижные вдоль стен, так и передвижные. С XIX века начали появляться стулья. Был большой стол — центр семейной жизни. Мебель украшалась резьбой. Лавки использовали не только для сидения, но и для хранения.

9. Дополнительные постройки

Во дворе были хлевы для скота, погреба для хранения овощей и фруктов, сараи для хранения сена. Всё это было необходимо для сельского труда и выживания.

Вывод:

Русская крестьянская изба XVIII–XIX веков — это не просто дом, а настоящее отражение жизни, культуры и традиций русского народа. Каждый уголок избы имел своё назначение и был важен для всей семьи. Всё продумывалось так, чтобы сохранить тепло, обеспечить удобство и уют. Дом был не только местом для жизни, но и пространством, где человек чувствовал себя защищённым от внешнего мира, где соблюдались обычаи и почитались предки.

Пожалуйста, оцените решение